Le Palais Rohan, témoin de l’histoire bordelaise

L'hôtel de ville occupe depuis 1837 l'ancien archevêché de Bordeaux, le Palais Rohan du nom du prélat qui le fit édifier dans le dernier quart du 18e XVIIIe, Ferdinand Maximilien Mériadeck, prince de Rohan Guémené.

Publié le 21 avril 2025

Le Palais Rohan aujourd'hui

Le palais Rohan est composé d’un bâtiment principal, encadré de deux ailes plus basses qui forment un U. L’entrée est mise en valeur par un large portique et un portail monumental. Sa longue façade élégante, répartie sur trois étages avec une partie centrale en relief, surplombe une grande cour intérieure. Un imposant fronton arrondi rompt la ligne de la balustrade, tandis qu’à l’arrière, côté jardin, le fronton prend une forme triangulaire.

L’intérieur du palais a beaucoup changé au fil du temps, mais certains éléments remarquables ont été préservés. On peut encore y admirer un superbe escalier à trois volées conçu par l’architecte Richard-François Bonfin. Cet ouvrage est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la taille de pierre française. Le palais abrite aussi une élégante salle à manger décorée en 1783-1784 par le peintre d’origine italienne Juan Antonio Berinzago, puis restaurée par Pierre Lacour. Enfin, les salons en enfilade dévoilent de magnifiques boiseries réalisées par le sculpteur bordelais Barthélemy Cabyrol.

La salle du conseil municipal, aménagée en 1889, est caractéristique de la IIIe République.

Hôtel de l’archevêché

L’histoire du palais Rohan de Bordeaux —il en existe également un autre à Strasbourg, coïncide avec celle de l’ancien palais épiscopal transféré de la basilique Saint-Seurin au Ve siècle. Dès lors, la demeure de l’évêque s’est développée au Moyen-Âge au point d’envelopper les côtés ouest et nord de la cathédrale Saint-André et d’empêcher la réalisation d’une façade occidentale.

Dès les années 1760, le bâtiment était vétuste et n’était plus adapté à l’administration épiscopale, ni au goût de l’époque. Aussi, Louis-Jacques d’Audibert de Lussan, archevêque de Bordeaux, envisagea la reconstruction totale de l’édifice, en la finançant par la vente de vastes marécages situés à l’ouest de la ville d’alors —l’actuel quartier Mériadeck— transformés en lotissement. À sa mort, en 1769, son successeur Ferdinand Mériadec de Rohan reprend le projet avec l’ingénieur Joseph Étienne, venu de Paris, et lance conjointement l’urbanisation des marais.

Joseph Étienne conçoit un grand ensemble comportant un bâtiment principal à trois niveaux, à l’arrière d’une grande cour. Le projet éloignait l’édifice de la cathédrale et l’installait plus à l’ouest, dégageant ainsi un espace plus important. Son plan définitif est approuvé en 1772.

La vente des terrains marécageux fut laborieuse et la pose des fondations délicate, expliquant la durée du chantier, qui se déroule de 1772 à 1784, ainsi que les deux millions de livres dépensés, une somme colossale. En 1776, Ferdinand Mériadec de Rohan remplace Joseph Étienne par l’architecte de la jurade (équivalent de la municipalité de l’époque), Richard-François Bonfin.

Ferdinand Mériadec de Rohan ne profita guère de sa somptueuse demeure, puisqu’il quitte Bordeaux pour Cambrai (Nord) en 1781, avant que l'édifice ne soit achevé. Il laisse sa place d’archevêque et son palais à Jérôme Champion de Cicé, qui s’exilera en 1791 à Bruxelles pour fuir les foudres révolutionnaires.

Tribunal révolutionnaire, préfecture, hôtel de ville

Réquisitionné par les autorités révolutionnaires en 1791, le palais Rohan héberge alors l’administration du département et le tribunal révolutionnaire. Pendant la Terreur, près de 300 personnes y furent condamnées à la guillotine.

L’arrivée au pouvoir de Napoléon en 1799 marque le début du régime du Consulat. En 1800, c’est l’administration préfectorale, avec son préfet Antoine Claire Thibaudeau, qui s’installe au palais Rohan, devenu préfecture. Fils du préfet Charles-François Delacroix, le peintre Eugène Delacroix y passera une partie de son enfance à partir de 1803, entre ses cinq et sept ans.

En 1808, Napoléon Ier, empereur des Français, fait un bref séjour au palais Rohan, qui devient alors palais impérial. Quelques années plus tard, avec la Restauration de la monarchie en 1815, le palais devient royal.

Le palais Rohan redevient propriété de l’État en 1832. L’année suivante, il propose à la municipalité de l’échanger contre l’hôtel de ville, alors accolé à la Grosse Cloche. En 1837, l’administration municipale s’y installe, et y siège depuis.

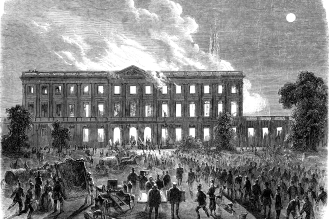

Le 13 juin 1862, l’hôtel de ville est sévèrement endommagé par un incendie. Les archives municipales sont perdues, ainsi que quelques chefs-d’œuvre du musée de peinture.

En 1880, deux ailes sont construites par Charles Burguet de chaque côté du jardin de la mairie, pour abriter le musée des Beaux-Arts.

Dans l’ancienne salle des tribunaux civils et militaires, la ville installe en 1889 le conseil municipal. Son décor de boiseries date de cette époque.