Bordeaux-Québec, une vision commune de l'urbanisme

M. Marchand, à votre arrivée à la présidence de l'Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) en 2022, la question de l'habitabilité des villes posée par le changement climatique a été soulevée. Comment se saisir de cette problématique ?

Bruno Marchand : Que l'on soit en Amérique ou en Europe, 90% des problèmes que les villes patrimoniales rencontrent sont les mêmes. Lors du Congrès organisé à Québec en 2022, nous avons pu entendre des témoignages détaillant les enjeux actuels. On y exprimait toujours des questions de mobilité, de désaffection des habitants pour les quartiers centraux, du logement, de l'énergie, ou de reconversion des surfaces inexploitées pour que ces quartiers restent habitables, vivants, intéressants, qu'ils attirent une offre commerciale… Tous ces écueils nous poussent à trouver des solutions similaires. Nous pouvons tirer un avantage à monter sur les épaules des autres pour voir plus loin.

B.M. : C'est une question de survie. Une survie de l'habitat même au sein de lieux patrimoniaux et de préservation de ce patrimoine. Si on ne « répare » pas la ville, pour source d'énergie moins coûteuse, nécessairement, on augmentera le coût des logements, en renforçant l'inconfort, en réduisant la capacité des familles à y habiter. On dessert alors le patrimoine qu'on veut protéger. Nous ne voulons pas d'un patrimoine muséal, nous voulons un patrimoine vivant. Si on va à Bordeaux, on ne veut pas seulement voir une ville de pierre, on veut voir les Bordelais, l'ambiance, le style de vie bordelais. Bordeaux, c'est cette ville du SudOuest qui a un cachet unique au monde, qui n'a pas son pareil. Mais il faut l'adapter, la réparer.

Comment concevez-vous l'idée du logement de demain, en adéquation avec la forte croissance démographique de vos deux villes et le rythme de production qu'elle impose ?

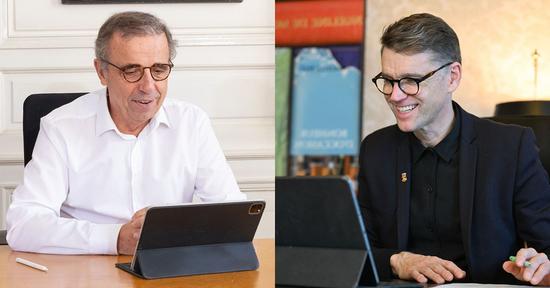

P.H. : Il faut privilégier la réhabilitation plutôt que la construction neuve. Partout où on peut réhabiliter, inciter les opérateurs à le faire. Plus globalement, notre stratégie bordelaise repose sur plusieurs piliers pour répondre à la croissance démographique. D'abord remettre sur le marché des logements qui en sont sortis. Grâce à une autorisation obtenue auprès de l'État, nous avons également lancé l'encadrement des reprendre une expression de Pierre, nous ne parviendrons pas à la rendre pérenne, au détriment de ceux qui y vivent. Afin de protéger le patrimoine, on émet des règles pour que chacun ne puisse pas faire ce qu'il veut. Or, ces règles, nécessaires, entrent parfois en contradiction avec notre capacité à préserver ce patrimoine. Si on n'est pas capable d'affronter les crises énergétiques, en posant par exemple des panneaux solaires pour disposer d'une nouvelle → Suite de l'entretien à la page suivante Bruno Marchand, maire de Québec, président de l'Organisation des villes du patrimoine mondial Québec grand angle 26 - le mag Bordeaux n°500 loyers, sous forme d'expérimentation. L'encadrement des locations Airbnb et l'accompagnement pour des remises sur le marché de logements vacants sont également essentiels. Nous avons aussi voté un taux maximal de taxe foncière sur les résidences secondaires pour inciter les propriétaires à mettre sur le marché des logements peu utilisés.

B.M. : On a reconstruit dans le coeur de Québec, devant l'Hôtel de ville et la basilique-cathédrale, une place publique. Mais on a fait différemment. Plutôt que de la garder simplement minéralisée comme elle l'était, avec des arbres plantés dans des fosses très petites, restreintes, qui limitaient la croissance des arbres, on a construit une place publique sur pilotis. Le sol sur lequel les gens circulent est surélevé, et non déposé sur les racines des arbres. Cela favorise un terreau de plantations continu permettant aux arbres de développer tout leur potentiel. Grâce à la perméabilisation de ces sols, on est capables de retenir les eaux et de proposer une place qui dispose de verdure, avec plus de fraîcheur.

B.M. : On a ciblé cette question sous l'aspect de la santé durable. Pourquoi ? Sur les 30 années d'espérance de vie qu'on a gagnées entre 1900 et 2000, qu'est-ce qui a fait a fait la différence ? Les gens répondent : le système de santé, intuitivement. Mais des chercheurs nous montrent que seules 8 d'entre elles sont attribuables au système de santé. 22 années sont dues à notre environnement direct, aux conditions dans lesquelles on vit. On les sous-estime. Historiquement, 95% des déplacements se font en voiture en Amérique du Nord. 92% de nos déplacements de moins de 5 km ne se font pas par une mobilité douce, active, ou par transport collectif. On a construit des villes pour que la mobilité la plus facile soit la mobilité automobile. Si on veut favoriser la santé, il faut que les mobilités douces deviennent conviviales, accessibles, sécurisées...

P.H. : Depuis 2020, nous avons déjà investi 200 millions d'euros pour nos espaces publics. Soit 40 millions par an. Sur le plan budgétaire, c'est une vraie priorité. Les espaces publics sont le jardin de ceux qui n'en ont pas. Or, c'est à nous de rendre l'espace public plus hospitalier. Les rues ne sont pas des routes. Ce sont des lieux de rencontre, de diversité, d'échange, de lien social. C'est le coeur de notre stratégie urbaine. À Bordeaux, le permis de piétonniser offre la possibilité aux habitants de nous réclamer ponctuellement la piétonnisation d'une rue pour s'y réunir et l'animer. Le permis de végétaliser donne à chacun de créer un petit collectif pour planter, entretenir des jardinières qu'on met à disposition. Quand la puissance publique invite les habitants à mener des actions ensemble, cela favorise ce lien social.

Bordeaux et son projet urbain

Bordeaux et son projet urbain